Autres mots-clés :

littérature

-

Appel à contributions

Autour de Christine de Pizan

Avant le 1er octobre - Amiens

Le Centre d’études du Moyen Age et de la Renaissance de l’Université de Picardie-Jules Verne organise les 9, 10 et 11 décembre 2011 à la Maison de la Culture d’Amiens un Congrès international sur « Autour de Christine de Pizan ». Ce colloque réunira les plus éminents spécialistes internationaux.

lire la suite

-

Une écriture masculine de l’intime

20 novembre - Aix-en-Provence

Si les journaux intimes de jeunes filles sont, depuis les travaux de Philippe Lejeune, une pratique bien identifiée, ceux tenus par des jeunes gens sont plus rares. Le journal de Léo Latil, jeune Aixois de la fin du XIXe siècle, s’interroge à la fois sur le rapport du sujet écrivant à son écriture et à l’art, et à la question de son identité.

lire la suite

-

Appel à contributions

Postérité(s) de Joyce Mansour

Avant le 15 juin - Grenoble 3

À l’occasion du 25e anniversaire de la mort de Joyce Mansour (1928 – 1986), auteure de langue française d’origine anglo-égyptienne, il paraît important de dresser un bilan critique de la réception de son œuvre dans toute sa diversité générique (poésie, prose, théâtre).

lire la suite

-

Livre

Monique Wittig, Le chantier littéraire

C’est en 1986, à gualala, en Californie, que Monique Wittig termine Le Chantier littéraire, thèse qu’elle rédigea en vue d’obtenir le diplôme de l’École des hautes Études en sciences sociales de Paris. Gérard Genette en était le directeur, Louis Marin et Christian Metz, les lecteurs.

lire la suite

-

Livre

Andrea Del Lungo et Brigitte Louichon (dir.), La Littérature en bas-bleus, Romancières sous la Restauration et la monarchie de Juillet (1815-1848)

Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le roman s’affirme comme le genre en devenir, tandis que la presse et l’édition subissent des évolutions importantes.

lire la suite

-

Livre

Nelly Sanchez, Images de l’Homme dans les romans de Rachilde et de Colette (1884-1943)

Alors que la représentation féminine en littérature a inspiré de nombreux ouvrages, celle de l’Homme, tout aussi difficile à cerner, est rarement étudiée. Pour découvrir les différentes facettes du "sexe fort", nous avons choisi d’étudier les romans de Rachilde et de Colette couvrant la période 1884-1943.

lire la suite

-

Marie NDiaye’s Tales of Power : Being at the End of One’s Rope

Avant le 15 février - Paris

Marie NDiaye (1967-) est un des auteurs contemporains les plus connus en France, et a récemment reçu le Prix Goncourt (2009). Ses œuvres littéraires variées – romans, pièces de théâtre, scénarios de films ou romans pour la jeunesse – paraissent inattendues à la tête des listes des meilleures ventes de livres mais ses œuvres sont bien extrêmement populaires. Ses textes submergent ses lecteurs à la fois thématiquement et stylistiquement ; ceux-ci endurent des narrations d’un contenu sombre et d’une forme également dense, complexe et tortueuse.

lire la suite

-

Maria Graciete Besse et Nadia Setti (dir.), Clarice Lispector : une pensée en écriture pour notre temps

Cet ouvrage réunit plusieurs écrivains, universitaires, philosophes et chercheurs autour de l’oeuvre exceptionnelle, toujours actuelle et urgente, de Clarice Lispector. Chacun pourra y découvrir les miracles petits et grands de la pensée et de l’existence de cette figure féminine légendaire de la littérature et de la culture brésiliennes du XXe siècle.

lire la suite

-

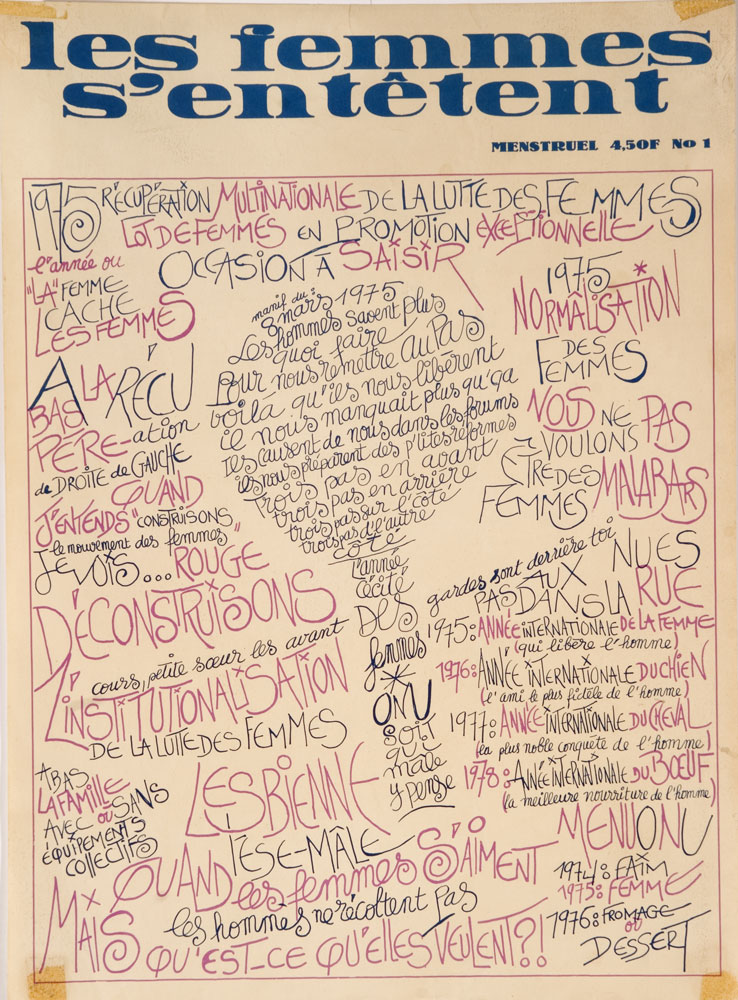

Les Femmes s’entêtent. Feminism, writing, art and film 1975-2015 : bilan(s) et avenir(s)

Avant le 31 août - Leeds

Les Femmes s’entêtent (1975) was one of the pioneering texts of feminism in France, bringing together short stories, essays, experiences, poems and social analysis in a great outburst of creativity, of contestation and resistance. Integrating the renewed anger at the oppression and marginalisation of women that had developed in the aftermath of ‘68, Les Femmes s’entêtent was an exhilarating and powerful text with its multiplicity of new perspectives and new kinds of writing.

lire la suite

-

La création du personnage homosexuel(lle) dans la littérature israélienne

Strasbourg

Ouverture d’un séminaire en études gays et lesbiennes (niveau master), Université de Strasbourg)

lire la suite

Fichiers de syndication :

Statistiques :

Le site contient 4383 articles