Autres mots-clés :

corps

-

Appel à contributions

Corps et vulnérabilité

Avant le 30 septembre - Paris Descartes

Quels sont les rapports entre le corps, la vulnérabilité et le sujet, et comment les mutations des uns influent-elles sur les autres ?

lire la suite

-

Avant le 3 décembre

Les lieux du corps : Politique et émancipation

25-26 janvier 2013 - Paris

Un corps hors de la place qui lui était assignée, reconfigurant les données d’un lieu, cela a été et reste une action politique forte : Rosa Parks donnant un lieu à son corps noir là où il n’avait aucun droit de cité ; le « peuple égyptien » reconfigurant la place Tahrir, espace de circulation quotidienne, par une multitude de pratiques de corps pour y installer une communauté polémique ; les sans-papiers occupant leurs nombreux lieux de travail à Paris, sortant des ombres administratives, donnant une visibilité polémique à leurs corps dans ces espaces publics et travailleurs où ils sont censés mener une existence invisible et silencieuse

lire la suite

-

Livre

Christopher E. Forth et Elinor Accampo (dir.), Confronting Modernity in Fin-de-siècle France. Bodies, minds and gender

Poised between fin-de-siècle ambivalence about change and the brave new world of the 1920s, the early years of Third Republic represented a crossroads in the French experience of modernization. This volume surveys how the French engaged with these challenges in light of new developments in social and historical theory and historians’ efforts to use these tools in novel ways.

lire la suite

-

Le genre à l’épreuve de l’idéal. Approches pluridisciplinaires de la mise en image des corps masculin et féminin

Avant le 20 octobre - Toulouse 2

Dans toutes les cultures et à toutes les époques, les hommes ont imaginé des images qu’ils ont manipulées comme supports à leurs discours et à leurs pratiques. Produites à partir de matériaux divers, adoptant de multiples formes, et traversées par des temporalités différentes, elles portent des significations culturelles, historiques et sociales fortes et dévoilent la relation au monde de ceux qui les élaborent.

lire la suite

-

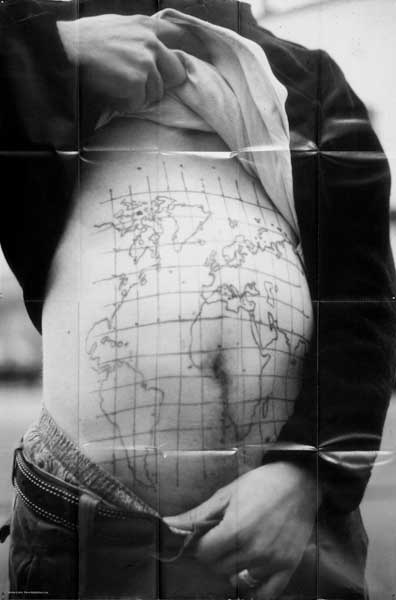

Transcrire le corps. Penser la notion de corps au sein des études de genre et des théories féministes

Avant le 1er mai - Paris 8

En tant que masterant.e.s en étude de genre, nous proposons d’organiser une journée d’étude sur le thème « transcrire le corps ». Comment parler du corps ? Comment dire le corps ? Comment écrire le corps ? C’est par une approche transdisciplinaire faisant appel à l’anthropologie, l’esthétique, la littérature, la philosophie, la sociologie, et les techniques de l’information et de la communication, que nous souhaitons porter un regard sur la notion de corps au prisme des études de genre.

lire la suite

-

Colloque

Mon corps a-t-il un sexe ? Détermination du sexe et contraintes de genre

22-23 juin - EHESS

Ce colloque s’adressera aux professionnels de la santé confrontés à l’indétermination sexuelle, aux associations et familles concernées, aux chercheur-es et étudiant-es travaillant sur le genre, à un public large mais averti.

lire la suite

-

Soutenance de thèse

Chwen-ching Hsieh, "Le corps en devenir. Jeux de genres : films/vidéos, performances, installations multimédias, art en ligne"

15 novembre 2011 - Université Paris-Est Marne-la-Vallée

A travers l’intervention des technologies numériques (films/vidéos, performances, installations multimédias, art en ligne), les artistes contemporains proposent de nouveaux imaginaires corporels et des perceptions inédites des genres.

lire la suite

-

« Corps » et sciences sociales. Présentation critique d’ouvrages récents, en présence de leurs auteurs

EHESS

Ce séminaire vise à rendre raison de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, science politique, d’ouvrages consacrés aux questions du corps, de la santé, de l’administration du vivant.

lire la suite

-

Journées d’études

Enfances inégales : Corps, genre, classe

23-24 mai - Toulouse

Dans une société en pleine mutation sociale, les enfants sont le support d’enjeux sociaux, économiques et politiques de plus en plus importants. Dans ce contexte, la question de leurs modes de socialisation et des processus de transmission intergénérationnels se pose d’autant plus que les instances classiques de socialisation évoluent (nouvelles formes de vie familiale par exemple), connaissent des difficultés, se multiplient (développement des modes de gardes et des pratiques extra scolaires).

lire la suite

-

Appel à contributions

Bodies - Systems - Structures. Masculinities in the UK and the US, 1945 to the present

Avant le 15 février

Masculinities are routinely studied in one of two potentially incompatible ways : as exemplifying abstract systems such as patriarchy or kinship ; or as concrete, corporeal phenomena.

lire la suite

Fichiers de syndication :

Statistiques :

Le site contient 4383 articles