Autres mots-clés :

féminin

-

Travail et Société : la part du féminin

5-6-7 novembre - Paris Ouest Nanterre

En France, l’histoire des femmes a connu un grand essor depuis une trentaine d’années, mais les recherches sont concentrées sur l’Occident. Or, dans le domaine très vaste de l’histoire mésopotamienne, il existe de nombreuses études ponctuelles en histoire des femmes et du genre, mais encore peu de synthèses.

lire la suite

-

Camille Froidevaux-Metterie, La révolution du féminin

Le mouvement féministe a produit bien plus qu’une dynamique d’égalisation des conditions féminine et masculine. Il a contribué, montre Camille Froidevaux-Metterie, à réorganiser en profondeur notre monde commun, à la faveur d’un processus toujours en cours qui voit les rôles familiaux et les fonctions sociales se désexualiser.

lire la suite

-

Journée « Gradiva »

Les paradigmes Masculin/Féminin sont-ils encore utiles, aujourd’hui, au moment d’aborder les œuvres : œuvres d’art et œuvres de pensée ?

24 mars - Paris Jourdan

Les paradigmes Masculin/Féminin, dans la mesure où ils apparaissent en tant que tels dans les créations et dans les idéations, sont-ils inconciliables avec les « gender studies » ? Est-il possible, est-il utile, que ces paradigmes disparaissent de l’espace littéraire et plus globalement de celui des créations artistiques alors même que la réalité de nos sociétés est imprégnée du féminin et du masculin, de leur disjonction et de leur dysfonctionnement ?

lire la suite

-

Du féminin et du masculin dans la théorie musicale

18 février - Paris Sorbonne

Huitièmes rencontres du CReIM organisées par le Cercle de Recherche Interdisciplinaire sur les Musiciennes

lire la suite

-

Colloque international

Déclinaisons des espaces féminins de l’après-conflit

5-6 décembre - FLSH Limoges

En évoquant les « déclinaisons » des « espaces féminins », nous nous proposons d’analyser et d’explorer les rôles que jouent les espaces privés ou publics occupés par les femmes lors des conflits et dans les périodes qui leur font suite. Comment les femmes parviennent-elles à trouver leur place ? Et où ? Comment la question du genre (Gender) intervient-elle au lendemain des conflits ?

lire la suite

-

Thèse

Amélie Le Renard, Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite

Thèse pour le doctorat en science politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris soutenue sous le titre : Styles de vie citadins, réinvention des féminités Une sociologie politique de l’accès aux espaces publics des jeunes Saoudiennes à Riyad.

lire la suite

-

Journée « Gradiva »

Les paradigmes Masculin/Féminin sont-ils encore utiles ?

19 janvier - Paris

Encore une question pour cette nouvelle année de recherche, d’échanges, d’analyses et de propositions au sein de l’association Gradiva-Créations au féminin.

Encore une question, comme à notre habitude, afin d’avancer dans notre réflexion commune par étapes en apportant des éléments de réponse qui, sans être jamais définitifs, n’en sont pas moins opératoires. Encore une question, car les identités féminines et masculines, leur ductilité, leur porosité mais aussi parfois leur persistante incompatibilité génèrent « mécaniquement » l’interrogation sous forme de suggestion, de provocation, de précaution, d’incertitude : signe, en somme, d’une pensée dynamique qui n’hésite pas à se remettre en question et à parler pour faire parler.

lire la suite

-

Jacqueline Schaeffer, Le refus du féminin. La sphinge et son âme en peine

« Freud désigne le “refus du féminin” comme un “roc”, une part de “l’énigme de la sexualité”. L’énigme n’est pas tant celle du refus du féminin que celle du féminin érotique, génital, et de sa création par la jouissance sexuelle.

lire la suite

-

Claudine Sagaert, Histoire de la laideur féminine

« Toute femme devrait être accablée de honte à la pensée qu’elle est femme. » (Clément d’Alexandrie). Déjà chez Aristote, et bien avant les Pères de l’Église, la femme est matière sans qualité aucune, la qualité restant à l’évidence le propre de l’homme. Tel est le paradoxe du « beau sexe » : source du péché, sa plaisante apparence ne peut que dissimuler un être répugnant.

lire la suite

-

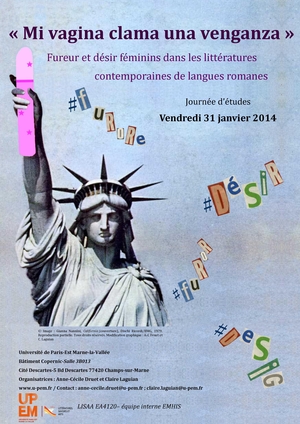

« Mi vagina clama una venganza » : fureur et désir féminins dans les littératures contemporaines de langues romanes

31 janvier - Université de Paris-Est

Fureur et désir sont deux passions qui, depuis toujours, s’associent, se mêlent ou sont même si intimement liées qu’elles ne forment parfois qu’une. Le vers de Diana J. Torres (Pornoterrorismo, 2011) « Mi vagina clama una venganza » les conjugue au féminin d’une façon implacable et introduit parfaitement la problématique que nous voudrions poser dans le cadre de cette journée d’études : comment désir et fureur s’incarnent-ils dans les voix poétiques ou les personnages féminins des littératures contemporaines de langues romanes ?

lire la suite

Fichiers de syndication :

Statistiques :

Le site contient 4383 articles