Autres mots-clés :

Etats-Unis

-

Colloque international

Femmes dans les Amériques

Avant le 1er avril - Aix en Provence

Si les travaux sur le genre et les femmes ont largement marqué les sciences humaines ces dernières décennies, il s’agira ici, cinquante ans après la publication de l’ouvrage fondateur de Betty Friedan, Feminine Mystique, de proposer une approche croisant les domaines disciplinaires et les aires culturelles à l’échelle du continent, dans une perspective épistémologique résolument comparatiste entre le Nord et le Sud des Amériques et/ou transaméricaniste.

lire la suite

-

Livre

Françoise Barret-Ducrocq, Florence Binard et Guyonne Leduc (dir.), Comment l’égalité vient aux femmes ? Politique, droit et syndicalisme en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en France

Notre société est organisée de telle manière qu’il existe des mécanismes qui permettent aux hommes d’accéder, d’exercer et de se transmettre le pouvoir entre eux. Si les hommes sont majoritairement dans les sphères de pouvoir, c’est parce que notre culture fait du pouvoir un attribut masculin (Claudie Baudino).

lire la suite

-

Appel à contributions

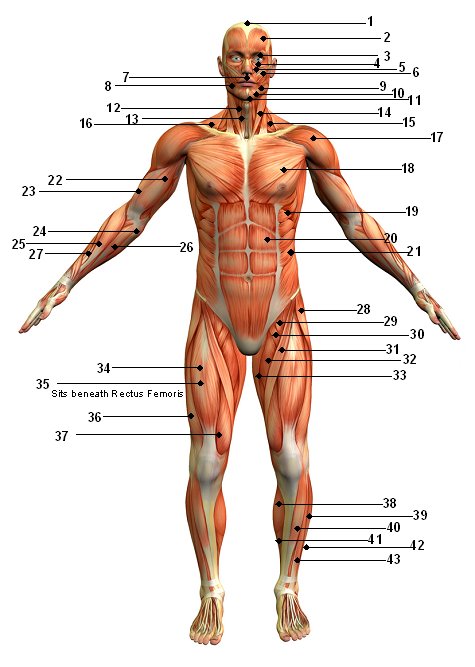

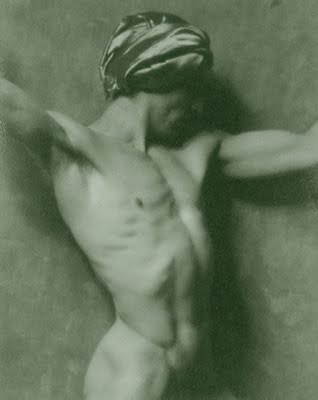

Bodies - Systems - Structures. Masculinities in the UK and the US, 1945 to the present

Avant le 15 février

Masculinities are routinely studied in one of two potentially incompatible ways : as exemplifying abstract systems such as patriarchy or kinship ; or as concrete, corporeal phenomena.

lire la suite

-

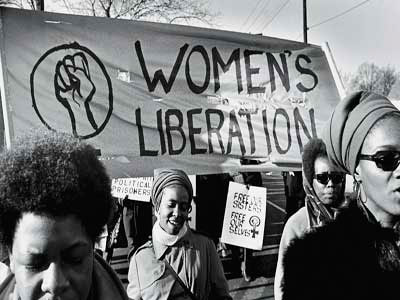

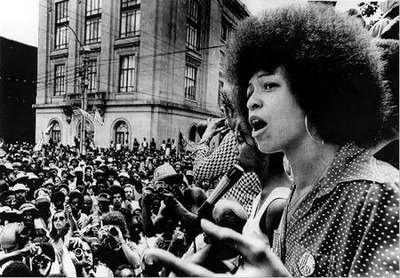

Diane Lamoureux, "Penser la démocratie à partir des marges : l’exemple du féminisme noir américain"

26 mars - Paris 3

Que nous enseignent les marginalisations sur la démocratie ? Comment, à partir de l’expérience des féministes noires des USA penser des processus d’empowerment qui n’empruntent pas nécessairement les voies traditionnelles de la démocratie représentative mais qui contribuent à élargir l’espace public politique.

lire la suite

-

Appel à contributions

Bodies - systems - structures. Masculinities in the UK and the US, 1945 to the present

Avant le 15 février 2012 - Dresde (Allemagne)

Masculinities are routinely studied in one of two potentially incompatible ways : as exemplifying abstract systems such as patriarchy or kinship ; or as concrete, corporeal phenomena.

lire la suite

-

Thibault Boulvain "Vivre et créer sur les bords de l’Hudson : Les Docks de New-York, 1971-1983"

18 mars - Ecole du Louvre

Entre 1971 et 1983, les quais de l’Hudson, des dizaines d’entrepôts désaffectés, en ruine, sont le creuset d’une riche et nouvelle culture homosexuelle et artistique. Fréquentés par des hommes en quête de rencontres dès la fin des années 1960, par des artistes qui y trouvèrent de nouveaux terrains d’expérimentations, ces docks représentent, dans l’Amérique post-Stonewall (1969), un lieu de libération du corps et des esprits, des imaginaires.

lire la suite

-

Yolanda Palma Cabrera, "La Santé reproductive des adolescentes en Basse-Californie. Résultats d’une enquête auprès des ménages"

19 décembre 2013 - Paris Ouest Nanterre

Le développement de cette étude part de l’observation des données de différentes sources au sujet de la fécondité des adolescentes de Basse-Californie (Mexique), qui a atteint un des plus hauts niveaux parmi les entités fédérées. Cet état est caractérisé par le fait que pratiquement la totalité de sa population se situe dans un territoire avec un contact quotidien potentiel avec la Californie aux Etats-Unis.

lire la suite

-

Journée d’étude

Des sources marginales pour une histoire des marges : la transgression des normes. Race, classe et genre aux USA, de l’après-guerre aux années 1970

Avant le 30 juillet - Paris 3

La période du consensus libéral qui s’ouvre après 1945 aux États-Unis est peut-être celle pour laquelle une analyse en termes de normes sociales est la plus pertinente. La norme, bien que débattue en sociologie, peut être défi nie(en suivant Steven P. Dandaneau) comme la règle informelle qui guide l’interaction sociale. Elle est le produit des valeurs sociales dominantes. La transgression est en relation dialectique avec la norme, qu’elle enfreint et parfois modifie.

lire la suite

-

Culture populaire et culture savante - Les représentations des relations amoureuses et des sexualités dans les Amériques

8-9 avril - Lorient

Comité Organisateur - Equipe américaniste : Sergio Delgado, Mariannick Guennec et Rémi Le Marc’hadour

lire la suite

-

Revue

Travail, genre, sociétés, "Variations France / Etats-Unis"

Poser la question du genre dans une perspective franco-américaine offre une clé de lecture particulièrement pertinente pour comprendre ces rapports complexes entre les deux sociétés.

lire la suite

Fichiers de syndication :

Statistiques :

Le site contient 4383 articles