Autres mots-clés :

violence

-

Expériences et représentations de la maternité : Comprendre pour prévenir les violences intrafamiliales

Avant le 15 octobre - La Réunion

Dans son ouvrage L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel, 17ème s. – 20ème s., Elisabeth Badinter évoque « l’usage ambigü du concept de maternité qui renvoie à la fois à un état physiologique momentané, la grossesse, et à une action à long terme : le maternage et l’éducation. »1

Après les thèmes de la conception, de la gestation, de la parturition, l’accent sera mis sur le maternage et l’éducation, et plus précisément, afin de compléter notre programme de sensibilisation et de lutte contre les violences intrafamiliales, les situations critiques où la maternité est vécue, perçue, représentée comme une faute, voire un crime, et où l’enfant est traité comme le corps du délit.

lire la suite

-

Journée d’étude

La misogynie au regard de l’histoire des comportements et de l’évolution des théories du masculin/féminin

14 février - Pau

Journée d’étude du programme Figures et fondements de la misogynie animé par Maurice Daumas et Nadia Mékouar-Hertzberg

lire la suite

-

Livre

Christophe Regina, La violence des femmes, Histoire d’un tabou social

La violence des femmes apparaît comme un tabou social et historique. La femme brutale est forcément très minoritaire, très masculine, un peu sorcière, cruelle ou atteinte pathologiquement.

lire la suite

-

Thèse

Milena Jaksic, "De la victime-idéale à la victime-coupable. Traite des êtres humains et sociologie des politiques de la pitié"

29 juin 2011 - EHESS

La victime de la traite des êtres humains est appréhendée à la fois comme coupable d’infractions de séjour irrégulier et de racolage et comme victime de ce qui est considéré comme l’une des pires atteintes aux droits de l’Homme : être acheté, être vendu, être exploité.

lire la suite

-

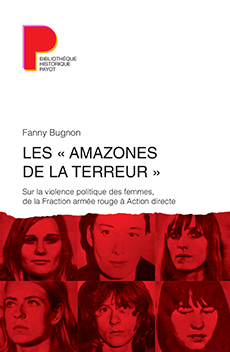

Fanny Bugnon, Les "Amazones de la terreur". Sur la violence politique des femmes, de la Fraction Armée rouge à Action directe

Durant le dernier tiers du XXe siècle, de nombreuses femmes rejoignirent les rangs d’organisations politiques violentes comme la Fraction armée rouge allemande, les Brigades rouges italiennes ou Action directe en France. Certaines tuèrent. Les médias surpris de cette violence féminine les appelèrent "amazones de la terreur" et créèrent pour elles une nouvelle catégorie, celle de la "femme terroriste".

lire la suite

-

Revue

Problèmes d’Amérique latine, "Violences envers les femmes"

Dans ce premier dossier de Problèmes d’Amérique latine consacré aux rapports sociaux de sexe, nous avons choisi de réunir des travaux sur les violences masculines faites aux femmes et aux filles, un enjeu au cœur des mobilisations féministes depuis la fin du XX siècle et objet d’une brûlante actualité. C’est en effet parce que cet enjeu est d’actualité...

lire la suite

-

L’acte inqualifiable ou le meurtre au féminin : Révéler, avouer, témoigner

Avant le 1er février 2014 - Toulouse 2

Qu’elle soit appelée meurtrière, assassine ou tueuse, la femme qui commet un homicide élude les catégories usuelles : elle dérange l’ordre social, bouleverse les rapports de forces symboliques et inquiète les dispositifs judiciaires. De Médée ou Clytemnestre, et de leurs épigones anglophones, à Black Mamba et ses émules contemporaines, la femme qui tue ne cesse de faire retour dans la littérature et les arts visuels : de manière plus ou moins spectrale et sensationnelle, elle y révèle les paradoxes du maternel mortifère, de la criminelle victime de sa victime ou du meurtre autodestructeur.

lire la suite

-

Appel à contributions

Violences conjugales : pourquoi tant de résistances à en parler ?

Avant le 12 septembre - Paris

Le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS) de l’École doctorale Recherches en Psychanalyse de l’Université Paris VII Denis Diderot et La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) lancent un appel à communications pour leur prochain colloque Violences conjugales, pourquoi tant de résistances à en parler ?

lire la suite

-

Genre et violence

31 janvier - Nantes

-

Journée d’études - Oppelia

Des mots sur des maux

21 octobre - Saint Germain les Arpajon

Telle une poupée gigogne la violence conjugale s’emboite dans une histoire sociale, familiale et individuelle.

Les violences conjugales ont des effets dramatiques, dans l’immédiat comme à long terme, sur tous les membres de la famille et chacun subit des conséquences graves, autant sur les plans physique et psychique que sur le plan social.

lire la suite

Fichiers de syndication :

Statistiques :

Le site contient 4383 articles